l 海底は「ひだひだ」だらけである

|

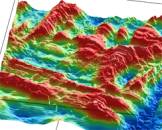

海底には大火山脈が地球全体をとりまくように7万km以上にわたって連なっています。この山脈は中央海嶺と呼ばれ、2つのプレートがお互いに離れていくタイプ(発散型)のプレート境界で、その離れていく速度は遅いところで年間数mm、速いところでは15cm以上になります。地球上の約8割の火成活動が中央海嶺で起き、海底からは熱水が噴出し独特の生態系が築かれています。ここでは、基本的には、離れていくプレートの隙間を埋めるように地下からマグマが上昇してきて新しい海底がつくられています。 中央海嶺で生まれた海底には特徴的な「ひだひだ」を観察することができます。この「ひだひだ」は、海嶺ののびる方向に平行、プレートの拡大方向には直交するように細長くのびた高さ500m位の峰と谷の繰り返しです。この「ひだひだ」は断層運動と火山活動の産物で、「ひだひだ」のパターンを解析することによって、その海底ができた時の海底拡大の方向や中央海嶺の進化の様子を推測することができます。世界中の海底はこの「ひだひだ」でいっぱいです。 |

|

l これは普通じゃないぞ 〜「畝付き亀の甲」地形〜

|

|

|

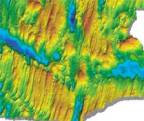

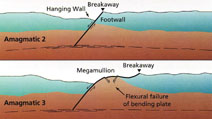

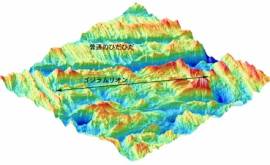

メガムリオンは、張力場のもとで、低角の(水平に近い)正断層が大規模に発達して、普通は地表に出てこない、断層の下側の地殻の深いところやマントルの一部がむき出しになったのではないか、という仮説が現在では有力です。事実、重力観測をすると周囲に比べてずっと密度が高く、岩石採取を試みるとマントルを構成するかんらん岩(密 |

l オーストラリアと南極の間にあるカオス

|

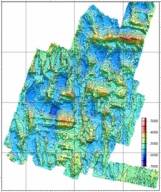

現在わかっているメガムリオンのほとんどは、海底拡大が遅い海嶺の「ずれ」の近くにあります。これは低速拡大の場合はマグマ上昇の中心が海嶺の「ずれ」のないところにあり、「ずれ」の近くまでマグマがいきわたらないからだと解釈されています。ところが、オーストラリアと南極の間にある中央海嶺の一部に、大規模なムリオン構造となんとも形容しがたい奇妙な地形があることが報告されました。この付近の中央海嶺は、以前から異常に水深が深く地形が複雑なことが知られていて、オーストラリア南極不連続(略してAAD)と呼ばれていました。 AADは他のメガムリオンが見つかっているところと違って、拡大速度はけして遅くありません(年間7-8cm)。普通は拡大速度が速くなると、多量のマグマが連続的にあがってきて比較的起伏の少ない海底をつくると考えられています。ところが、AADでは発達したムリオン構造が見られ、「非マグマ的」拡大が支配的なように見えます。また、メガムリオン以外にもきれぎれで不規則なでこぼこの多い地形も広がっていて、これはあまりに混沌としていて形容しがたいので「カオス地形」と呼ばれています。その後の研究で、AADの下ではマントルの温度が普通より低く、そのために十分なマグマが供給されないのではないか、そしてその結果として地殻が非常に薄くマントル物質がところどころで露出してこのような奇妙な地形が現れるのではないか、ということがわかってきました。 私たちは、AADでは本当に地殻が薄いのか、そして奇妙な海底がどのくらいの広がりを持っているのかを探るために、海洋研究所の研究船「白鳳丸」を使って2001年の始めにAADの調査に行きました。航海では、地震研の篠原さんのグループが海底地震計を使って直接地殻の厚さを観測し、またAADの研究で有名な米国のクリスティさんも乗船して議論が交わされました。この航海に参加した大学院生の松田さんは、地形や地磁気、重力のデータを解析した結果を修士論文としてまとめています。彼は重力異常からムリオンのあるところで地殻が薄いことが見積もっただけでなく、メガムリオンの場所や海嶺の「ずれ」付近で見られる特徴的な磁化のパターンがマントルを構成するかんらん岩が変質したものと考えるとうまく説明できることを明らかにしました。ムリオン構造を磁化の面から解明した研究は世界でもこれまでほとんどなく、新しい発見です。 |

l「ゴジラ」ムリオンの発見と調査

|

|

lこれからの計画

|

パレスベラ海盆の中央部にはゴジラとまではいかないまでも、普通サイズのムリオンが他にも見つかっています。しかし、これまで私たちが調査してきたのは海盆の北半分にすぎません。パレスベラ海盆ではAAD以上に大規模に奇妙な地形がひろがっている可能性があります。冷たいマントルのつくる奇妙な地形の広がりをつきとめるために、また場所によって地形や岩石の特徴が異なるかどうかを明らかにするために、今年の11月には未踏の海盆南部の調査を開始する予定です。また、共同研究者の岩石学者の人たちは、同じ時期にゴジラムリオンに潜水船で潜る調査を予定しています。さらに私たちは掘削船でこのゴジラムリオンを掘って連続的な試料を取る提案を準備しているところです。大西洋のメガムリオンを掘削しようという計画はこれまでも立てられているのですが、実現していません。安定して海底を掘るには表層にある程度の堆積物が必要なのですが、大西洋は現在拡大中で堆積物がほとんどありません。ゴジラムリオンはできてから1000万年以上たっていて泥をかぶっているので、世界ではじめてメガムリオンの掘削が可能になるかもしれません。 パレスベラ海盆やAADは、冷たいマントルの存在ゆえに拡大速度が速いのにもかかわらず「非マグマ的」な拡大が支配している場所です。一方、世界の中央海嶺には拡大速度あまりに遅いので「非マグマ的」拡大が卓越しているところがあります。一昨年、米独共同で行われた北極海の氷の下の海嶺(拡大速度年間1cm)では、地震波探査により地殻が薄いことが明らかになり、かんらん岩が採取されました。しかし、今のところ「畝付き亀の甲」は見つかっていません。奇妙な地形をつくっているのが本当は何なのか、まだまだわからないことはたくさんあります。 |

度が高い)が得られました。畝の起源はまだよくわかっていませんが、むき出しになる時の擦り傷だ、という研究者もいます。中央海嶺では、普通はプレート同士が離れていったところを新しく昇ってきたマグマが埋めて海底拡大が起こります。しかし、様々な要因でマグマの供給が足りない場合に、引っ張りだけが卓越して、しかたなく地下深部が露出してしまうのだろう言われています。つまり、メガムリオンは「非マグマ的」拡大の現れと考えられています。

度が高い)が得られました。畝の起源はまだよくわかっていませんが、むき出しになる時の擦り傷だ、という研究者もいます。中央海嶺では、普通はプレート同士が離れていったところを新しく昇ってきたマグマが埋めて海底拡大が起こります。しかし、様々な要因でマグマの供給が足りない場合に、引っ張りだけが卓越して、しかたなく地下深部が露出してしまうのだろう言われています。つまり、メガムリオンは「非マグマ的」拡大の現れと考えられています。

な地形が本当に薄い地殻やマントル物質の露出、ひいては冷たいマントルの存在を示すのか、そして「非マグマ的」拡大とはどのように起こるのかを明らかにするために、最初に巨大メガムリオンを発見した海上保安庁の小原さんと私たちは共同で航海を計画し、研究を進めています。2000

な地形が本当に薄い地殻やマントル物質の露出、ひいては冷たいマントルの存在を示すのか、そして「非マグマ的」拡大とはどのように起こるのかを明らかにするために、最初に巨大メガムリオンを発見した海上保安庁の小原さんと私たちは共同で航海を計画し、研究を進めています。2000